L’expérience "WAVES" à bord de la sonde WIND a été produite par un consortium qui comporte quatre partenaires principaux, qui avaient la responsabilité du "hardware" ou de certains aspects du traitement des données :

- le LESIA de l’Observatoire de Paris,

- le Laboratoire de Physique Extraterrestre du Centre Spatial Goddard (NASA),

- le Laboratoire de Physique des Plasmas de l’Université du Minnesota,

- le Département de Physique et d’Astronomie de l’Université d’Iowa.

Les autres partenaires sont :

- l’Université d’Athènes, Grèce,

- le Jet Propulsion Laboratory, Pasadena.

- le Naval Research Laboratory, Washington,

- le Département de Physique de St Patrick’s College, Maynooth, Irlande,

Le consortium "WAVES" est essentiellement basé sur l’utilisation de la technique radio avec deux objectifs :

- la mesure locale de la densité et de la température électronique, permettant un étalonnage absolu de la densité, l’étude de l’origine et la nature de la turbulence, ainsi que l’identification des ondes du plasma, notamment dans le vent solaire.

- le diagnostique radio de l’héliosphère : plus précisément, il permet une corrélation avec des observations radio d’ULYSSE, d’obtenir une cartographie des structures à grande échelle dans le vent solaire, d’étudier la formation des chocs interplanétaires ainsi que l’accélération de particules subrelativistes dans les chocs coronaux.

Brève description de l’instrument

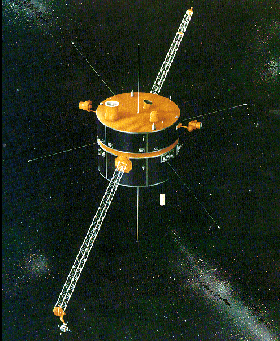

Le système de détection de l’expérience WAVES consiste en un système de trois antennes électriques de type fil (deux antennes coplanaires, orthogonales dans le plan de spin et un dipole rigide dans l’axe de spin) et un un senseur magnétique tri-axial ou "search coil" d’une longueur de 12 m. Les longueurs des antennes filaires sont respectivement de 50 m et 7.5 m chacune.

L’expérience "WAVES" comporte cinq récepteurs dont quatre ont été sous la responsabilité technique (conception, réalisation, tests) et scientifique (PI, diffusion des données et archivage au CDPP) du LESIA :

- Récepteur radio bruit local : 4 kHz - 256 kHz (LESIA),

- Récepteur radio bande 1 : 20 kHz - 1 MHz (LESIA),

- Récepteur radio bande 2 : 1 MHz - 14 MHz (LESIA),

- Récepteur basse fréquence FFT : DC - 10 kHz (Univ. Minnesota),

- Analyseur de forme d’onde : (Univ. Minnesota).

Contribution du LESIA

- responsabilité scientifique (P-I) : J.-L. Bougeret (LESIA),

- responsabilité technique (Instrument Manager) : R. Manning (LESIA).

- Préamplificateurs électriques

- Récepteur multicanal numérique - 4-256 kHz

- Récepteur “type III” - 20-1000 kHz

- Récepteur “haute couronne” - 1-14 MHz

- Convertisseur d’alimentation

Trajectoire de Wind

La sonde suit une trajectoire complexe. Pendant quatre années, elle a suivi une orbite terrestre très allongée, utilisant des passages près de la lune pour maintenir son apogée orientée vers le soleil, afin d’optimiser les études du vent solaire et son interaction avec la terre. Elle a effectué une série d’orbites "en pétales", permettant de décrire différentes régions de la magnétosphère, et d’effectuer une boucle perpendiculairement au plan de l’écliptique, permettant de décrire pour la première fois des régions polaires éloignées de la magnétosphère terrestre. Actuellement, la sonde "navigue" autour du point de Lagrange.

| Noms | Responsabilité | |

|---|---|---|

| Karine Issautiert | PI Scientifique | |

| Robert Manning (†) | Chef de Projet | |

| Sang Hoang | Scientifique Co-I | |

| Quynh Nhu Nguyen | Ingénieur IE | |

| Milan Maksimovic | Scientifique | |

| Carine Briand | Scientifique | |

| Xavier Bonnin | Ingénieur IR | |

| Meil Abada-Simon | Production des spectres dynamiques et validation du réseau de neuronne pour archivage au CDPP |

L’expérience WAVES à bord de la sonde WIND fonctionne de manière remarquable (de même que toutes les autres expériences à bord) depuis le lancement de la mission le 1er novembre 1994. Le satellite est d’une propreté radio-électrique exceptionnelle, ce qui a permis des études inégalées.

La sonde WIND possède suffisamment de carburant pour rester au point de Lagrange L1. Le prolongement de la mission jusqu’en 2019 minimum (confirmé par la Senior Review de Mars 2017) permet de couvrir la mission STEREO (lancée en octobre 2006) mais surtout de fournir un point de mesure complémentaire très prisé à 1 UA dans le vent solaire en complément des prochaines données des sondes Solar Orbiter et Parker Solar Probe.

| Date | Evénement | |

|---|---|---|

| Janvier 1988 | Démarrage du programme ISTP/GGS | |

| Décembre 1988 | Confirmation des équipes | |

| 1992 (juin à décembre) | Livraison et intégration du modèle de vol sur le satellite | |

| 1993 (Octobre à décembre) | Installation du logiciel de vol et calibrations | |

| 1er Novembre 1994 | Lancement de la sonde WIND | |

| 11-18 novembre 1994 | Sortie des antennes de WAVES | |

| Février 2006 | Premier prolongement de la mission | |

| Automne 2008 | Deuxième prolongement de la mission. Wind est un point de mesure supplémentaire en support de la mission STEREO | |

| Mars 2017 | Prolongement de la mission jusqu’en 2019 |

Le programme G.G.S. (Global Geospace Science) correspond à la contribution de la NASA au programme I.S.T.P. (International Solar Terrestrial Physics). Il comporte les sondes WIND et POLAR et couvre les points suivants :

– soleil, géospace et relations soleil-terre,

– dynamique solaire et origine du vent solaire,

– écoulement des plasmas, interactions dans le géospace.

[1]

[1] Le mot "Geospace" est défini comme l’environnement spatial près de la Terre et prend en compte les régions au-delà de la Terre où l’héliosphère n’est pas perturbée par le champ magnétique terrestre.