Il fut l’un des fondateurs de la Radioastronomie en France, avec Jean-Louis Steinberg, Jean-François Denisse et leur équipe, à l’Ecole Normale Supérieure puis à l’Observatoire de Paris. Il contribua au développement du premier grand interféromètre radio solaire à 32 antennes sur ondes métriques (169 MHz) à Nançay (précurseur du RadioHéliographe), avec lequel il fit l’une de ses découvertes importantes : une nouvelle classe de sursauts solaires, dits de « Type IV », qui anticipait la découverte une décennie plus tard des éjections de masse de la couronne solaire. Avec J.-F. Denisse, il relia ce type d’émission aux particules chargées énergétiques que le Soleil accélère et qu’on détecte ensuite au niveau de la Terre. Leurs idées sur des scénarios d’accélération, faisant notamment intervenir des ondes de choc, ont un écho jusqu’à nos jours. Ces travaux furent l’objet de sa thèse1.

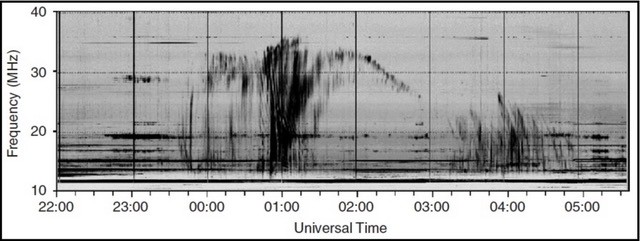

Avec les ingénieurs Carlo Rosolen et Maurice Du Chaffaut, André Boischot et Jérôme de la Noë développèrent deux récepteurs à balayage de fréquence, qu’ils installèrent d’abord au pied de deux antennes log-périodiques à Nançay, puis qu’ils emmenèrent au radiotélescope d’Arecibo en 1970 pour y mener les premières observations spectrales à large bande du Soleil entre 20 et 80 MHz. Ces observations montrent pour la première fois les structures fines polarisées qui accompagnent les sursauts de Type III, toujours étudiées aujourd’hui.

Outre ses études sur le Soleil, André Boischot participa aux premières observations avec le Grand Radiotélescope de Nançay durant les années 1960s (restes de supernovae, amas de galaxies, émission thermique de Vénus). Mais c’est l’étude des planètes magnétisées qui fut au coeur de ses travaux à partir de la fin des années 1970s.

André Boischot fonda ainsi le « Groupe de Radioastronomie Décamétrique » de l’Observatoire de Meudon, avec qui il construisit en 1976-77 le Réseau Décamétrique de la « Station de Radioastronomie de Nançay » (aujourd’hui « Observatoire Radioastronomique de Nançay »), pour mener des études à large bande spectrale et grande sensibilité, puis en polarisation et à hautes résolutions temporelle et spectrale, des émissions radio basses fréquences (≤100 MHz) de Jupiter et du Soleil. Cet instrument, constitué de 144 antennes log-hélicoïdales construites à Nançay même, fut en outre un important « soutien sol » des sondes Voyager 1 & 2. André Boischot et le Groupe Décamétrique2, dont plusieurs membres furent co-investigateurs ou investigateurs associés de l’expérience de Radioastronomie Planétaire (PRA) embarquée sur chacune des deux sondes, participèrent ainsi pleinement à la fabuleuse aventure « Voyager » à la découverte du système solaire externe : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Cette aventure orienta durablement les recherches de tous les membres du Groupe, d’une partie du laboratoire spatial de l’Observatoire (DESPA, puis LESIA) qui s’impliqua dans les missions Ulysses et Cassini, et inspira des collaborations avec des théoriciens des plasmas (et notamment le regretté Dominique Le Quéau).

Au milieu des années 1980s, André participa, avec Arturo Ortega-Molina et François Biraud, au suivi en interférométrie intercontinentale (VLBI3) des ballons lâchés dans l’atmosphère de Vénus par la mission soviétique VEGA. Il participa ensuite avec le CNES et l’ESA à des études pour une extension de la VLBI à l’espace (projet QUASAT, qui ne vit malheureusement pas le jour).

André Boischot eut toujours à coeur de faire connaître et développer la Radioastronomie, via des articles de synthèse, d’encyclopédies (Universalis, Flammarion), un ouvrage dans la collection « Que Sais-Je ? », et quelques articles historiques en 2009-2011. Il enseigna également la Radioastronomie en Master au début des années 1980 (et suscita quelques vocations).

Il quitta le Groupe Décamétrique et la région parisienne peu après la rencontre Voyager 2-Neptune en 1989. Après une brève collaboration avec le CERGA à Grasse, pour y soutenir le développement de l’interférométrie optique, André prit effectivement sa retraite au milieu des années 1990.

Il put alors se consacrer pleinement à sa deuxième passion, la peinture, l’aquarelle et le dessin, domaine où il fut également prolifique.

Le 4 octobre 2017 fut organisé à Nançay l’anniversaire des 40 ans du Réseau Décamétrique (toujours actif aujourd’hui). A notre immense plaisir, cet anniversaire rassembla les pionniers - dont André lui-même - et les générations suivantes de chercheurs, ingénieurs et techniciens ayant travaillé sur ou avec cet instrument (https://archives-decametriques.obspm.fr/radiotelescopes/le-reseau-decametrique-de-nancay/).

André était apprécié par tous ceux qui l’ont cotoyé - collègues français et étrangers, doctorants, étudiants, nombre d’entre eux étant devenus des amis - pour la qualité de son travail scientifique bien sûr, mais aussi pour son esprit synthétique et visionnaire, source d’inspiration pour beaucoup, et pour son leadership éclairé autant que bienveillant. Sa gentillesse et sa générosité n’avaient d’égal que son optimisme inébranlable. Il ne nous laisse que de bons souvenirs, associés à la tristesse de sa disparition. Son héritage vit toujours.

A l’occasion de cet hommage, nous avons une pensée pour son épouse Michelle, disparue en 2016, soutien indéfectible d’André, et dont les qualités humaines ont marqué tous ceux qui l’ont connue.

1 A. Boischot, Etude du rayonnement radioélectrique solaire sur 169 Mhz, à l’aide d’un grand interféromètre à réseau, Thèse, 1958.

2 Yolande Leblanc(†), Bent Pedersen(†), Monique Aubier, Alain Lecacheux, Françoise Genova, Gérard Daigne(†), Arturo Ortega-Molina, Philippe Zarka

3 Very Long Baseline Interferometry