Résultats en physique stellaire

Ils ont largement dépassé les objectifs initiaux par leur variété et par la diversité des domaines concernés. Les plus spectaculaires sont sans doute :

- La mesure de l’extension de la zone mélangée au sein de plusieurs types d’étoiles : les étoiles de type solaire, les sous-géantes, les slowly pulsating B stars.

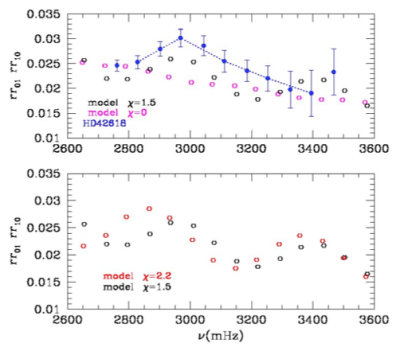

- Une meilleure compréhension de la structure des couches superficielles des étoiles, en particulier les zones de transition dans les enveloppes. Grace à la precision des données, il a été possible de détecter dans les fréquences de plusieurs étoiles la signature de la zone d’ionisation partielle de l’hélium, et de déterminer sa profondeur acoustique.

Il a également été possible de mesurer avec précision les amplitudes des oscillations et leur temps d’amortissement.

Toutes ces grandeurs, qui dépendent de la structure des couches superficielles de l’étoile, permettent en retour de mieux comprendre le transport convectif qui est responsable de cette structure et qui reste un point faible dans les modèles actuels :

- La détection des modes acoustiques et des modes mixtes dans les étoiles massives de différents types (beta cephei, étoiles Be, étoiles très chaudes de type O…) ;

- L’observation précise d’un grand nombre de systèmes binaires à éclipse et la détection d’oscillations dans un certain nombre d’entre eux.

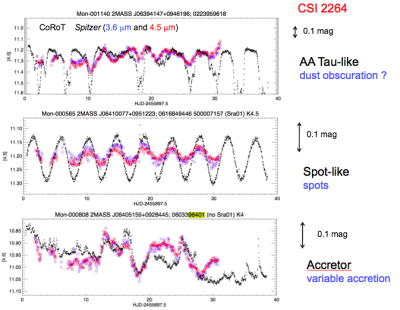

Parmi les découvertes inattendues, l’observation des étoiles très jeunes de l’amas ouvert NGC 2264 a révélé, non seulement des pulsations, mais les modulations dans la structure des disques de poussière qui les entoure. Une campagne multisatellite impliquant les missions Spitzer (en infra rouge ) et Chandra (en X), constitue une avancée considérable.

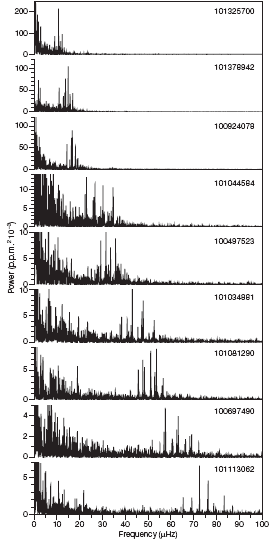

- La détection et la mesure des oscillations de type solaire dans des milliers de géantes rouges.

La découverte d’une « calibration » possible des paramètres sismiques avec les grandeurs fondamentales telle masse, rayon et luminosité a fait de ces objets des outils extraordinaires pour l’étude de la structure galactique. En effet CoRoT les observe jusqu’à plus de 1000pc. On peut ainsi repérer les différences en terme de stade d’évolution, compléter la relation age-métallicité dans notre Galaxie et dresser une carte de la Galaxie.

Résultats dans la recherche d’exoplanètes

Dans la recherche d’exoplanètes plus de 10 000 étoiles sont observées au cours d’une même séquence. Le nombre de transits détectés est de l’ordre de 200 à 250. Mais malheureusement la plupart de ces transits n’ont pas pour origine une planète. Les plus courants de ces « faux » transits proviennent d’étoiles binaires. Après confirmation seuls 2 ou 3 transits proviennent de planètes,

Du fait de la durée maximale de 6 mois d’observation de chaque champ d’étoiles, seules des planètes plus proches de leur étoile que 0.3 Unités Astronomiques (moins que la distance séparant Mercure du Soleil) et donc en général n’étant pas situées dans la zone habitable peuvent être détectées.

Mais le télescope spatial Kepler de la NASA (grand frère de CoRoT) a observé continûment le même champ pendant plusieurs années a eu la capacité de détecter des planètes de taille terrestre situées plus loin de leur étoile.

CoRoT a ainsi confirmé 37 planètes (à ce jour) qui illustrent la diversité de ces objets. Mentionnons celles qui ont les caractéristiques les plus originales :

- CoRoT-9 b, une planète de longue période (95,3 jours) sur une orbite comme celle de Mercure, la première planète qui a mérité le qualificatif de planète tempérée ;

- CoRoT-3 b, d’une masse de 22 Mjup, est une super-planète ou une naine brune ;

- CoRoT-15b, une bona fide naine brune en orbite ;

- CoRoT-8 b, une planète proche de Neptune de 0,22 masse Mjup ;

- CoRoT-11 b et CoRoT-2 b, deux planètes enflées de rayon 1,4 et 1,5 RJup qui continuent à défier les interprétations ;

- CoRoT-10 b, CoRoT-16 b, CoRoT-20 b, CoRoT-23 b, quatre Jupiters chauds qui sont cependant sur des orbites excentriques, alors que la circularisation est théoriquement prédite pour des orbites serrées apportant une contrainte sévère sur la quantité Qp qui quantifie la dissipation d’énergie par des forces de marée ;

- CoRoT-24 b et c le premier système planétaire de CoRoT, avec deux petites planètes de 2 et 3 MNeptune ;

- CoRoT-7 b, avec un rayon de 1,7 RTerre et une masse de 7,3 MTerre , a été la première planète rocheuse confirmée, avec une densité et une composition qui sont proches des celles de la Terre.

Auteur : Fabien Catalano

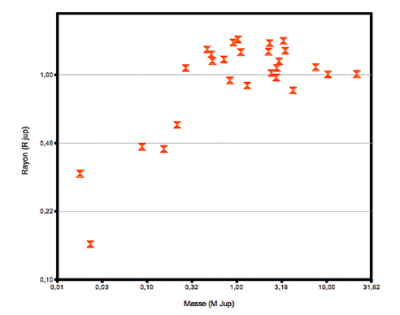

Les planètes de CoRoT couvrent la très large gamme de propriétés et de caractéristiques qu’on retrouve dans la famille disparate des exoplanètes : ainsi la masse des planètes CoRoT décrit un domaine très large de plus de trois ordres de grandeur en masse, 10 en rayon et 100 en densité moyenne., comme l’illustre la figure ci contre.

Les données de CoRoT indiquent une nette tendance à ce que des planètes plus massives orbitent des étoiles massives, ce qui est confirmé par les autres données. Ceci est cohérent avec les modèles de formation planétaire les plus couramment acceptés.

Voir aussi

- « Mission accomplie pour le programme exoplanètes de CoRoT : une population de planètes à l’étonnante diversité », Guide de données astronomiques 2015 – Annuaire du Bureau des longitudes, IMCCE/BDL et EDP Sciences, 2014, p. 391-410.

- Thématique "Exoplanètes et origine des systèmes planétaires" sur le site du LESIA